«Leer es un ritual que implica gestos, posturas, objetos, espacios, materiales, movimientos, modulaciones de luz. Para imaginar cómo leían nuestros antepasados necesitamos conocer, en cada época, esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro».

Irene Vallejo

La primera reacción que suscita esta caricatura de Quino es desconcertante. Uno puede acusar en ella al síndrome de Savant, o en su defecto, al fenómeno de Kim Peek que leyó más de 12.000 libros, contradiciendo con ello la teoría de J.L. Borges de que un hombre en vida podría leer, a lo sumo, 2.000 libros, pero el mensaje del cómic es más que la simple suposición de un adulto insatisfecho con el saber, o la de un lector desencantado de invertir su tiempo en la lectura.

De manera directa, esta es la imagen pura de alguien que no comprende el acto intelectual e inteligible del conocimiento, porque al leer hay que saber ver (entiéndase aprehender o asimilar), pues sin visión no hay imaginación, y sin esto último, todo tiempo invertido con un libro es deuda existencial. Así que un sinsentido es evidente en la figura de este lector consumado (el anciano de Quino arrumado igual que el viejo mueble) que se siente vacío, exhausto, disfuncional frente al saber adquirido, y por ello exclame con naturalidad: «Bueno, ¿y ahora que sé tanto, qué?». La frase, en plena postmodernidad, no es extraña, aunque sí compleja, en especial si pensamos en un anticuario o un coleccionista de libros que no está obligado a leerlo todo, pero toma otro cariz si estamos delante de un intelectual o un especialista que decide adoptar la actitud de «Mendel el de los libros», de llegar a ser un Miraculum mundi, un hombre que busca una erudición integral para consumirse en esa ardorosa empresa .

Leer, siendo sincero, no es ninguna garantía de saber, y saber no es, por sobre ninguna circunstancia, sinónimo de felicidad. Entre ambas elecciones hay un abismo infranqueable. Y más allá de estas diferencias tan obvias y trilladas es vital comprender el uso de la imaginación, ejercitar la reflexión como medio y no como fin, y desarrollar un sentido agudo y crítico para hallar la verdad en todo texto, porque si acumular datos fuese equivalente a ser feliz o adquirir sabiduría, las computadoras y las I.A serían nuestras diosas venerables, pero no se trata tanto de información estática como de conocimientos relacionales, ya que leer no es soportar, sino estar dispuesto a recibir un invitado (el libro) en casa cuando cae la noche, y prepararnos para dialogar con él, disfrutar juntos, reconocer al otro en la lejanía.

Cualquiera puede leer por deber, pasión, obligación u ocio, y nunca sentir cercanía con su argumento, sus personajes, el estilo, o reconocer la importancia de tal obra, es decir, hay quienes leen como los santos y los bibliógrafos, pero allende de los signos plasmados y sus significados (polisemia), la caracterización de las creaciones, o la calidad del contenido, hay que intentar llegar a la música del pensamiento, o hacer del pensamiento música para lograr entender y disfrutar lo asimilado. Esta es la esencia del acto de leer, aunque también lo extraño y difícil ante esta pasión, pero de fondo, lo realmente fundamental para todo aquel que se aventurara a consolidar una biblioteca, porque todas ellas, grandes o pequeñas, son talleres de concepciones, laboratorios de ideas, gabinetes de experimentaciones y no anaqueles atosigados de papel en la torre de Babel.

Ya el ensayista George Steiner apelaba a una lectura con método, sugería un acto de memorización que nos condujera a una metafísica que se hace amor, eros, porque lo que se sabe de memoria -según él- es inalienable. Y sin desestimar su consejo, esta sola virtud no parece bastar, a pesar de que Aristóteles y San Agustín comparen el proceso de memorizar a un archivador que permite agrupar temáticas y registrar experiencias, y la Mnemónica clásica haya sido ejercitada según las reglas de la arquitectura. Lo que Steiner pretende con tal proceso de memorizar es acumular información (la mente trabaja con conceptos) para luego transformar aquello en música intelectual que desemboque en un pensamiento original que valga mucho más que mil citas sin relación, ya que somos nosotros, en última instancia, quienes pasamos los textos por el filtro de nuestro espíritu confirmando el sentido, arrancando su significado, y dando el toque pragmático para aplicarlo en nuestro diario vivir o diario sentir.

Todo apunta a que el acto final de leer, como finalidad, es una aspiración a la eunoia, al pensamiento bello según los griegos, y no a una formación estéril disociada de la vida, los acontecimientos o de la realidad inmediata. Por supuesto que los libros contienen el pasado y la memoria de la humanidad, pero también ellos son el golpe que suaviza el presente y nos permiten entender los vertiginosos cambios del mundo. Así es que, como guía para acercarnos al universo de las letras, es preferible optar por lo que Trithemius, el famoso polímata alemana del Renacimiento, dijo al respecto: «El estudio genera conocimiento, el conocimiento da lugar al amor, del amor surge la semejanza, de la semejanza la comunión, de la comunión la virtud, de la virtud la dignidad, y de esta última, el poder».

Así, y solo así, es posible entender la caricatura de Quino y su crítica frontal a la erudición gris, a ese valor negativo según la postmodernidad que agoniza por «El final de la lectura y los libros, y el renacer a nuevos modos de adquisición de saber». Sea esto cierto, o no, estamos delante de una ilusión digital que todavía no se impone, y más cuando sabemos que el papel, la tinta y los escritores no han desaparecido, y los lectores prefieren el ritual del tacto, la forma y el movimiento interior, tal como menciona Irene Vallejo en su obra «El infinito en un junco».

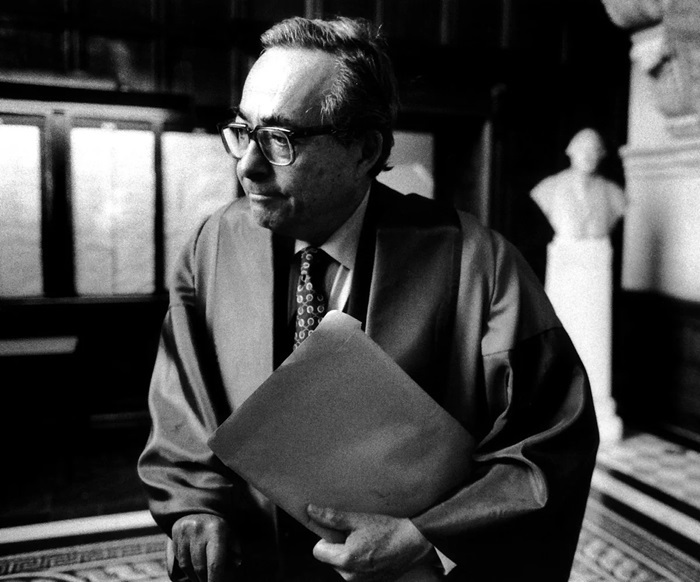

Como sea, dos frases redescubiertas por el semiólogo Umberto Eco, erudito clásico que a su muerte dejó más de 35.000 libros, entre ellos, 12.000 incunables y singulares, pueden ser útiles para indicar el estado actual de la comprensión lectora. Por un lado, Blitiri, que designa una palabra desprovista de sentido; por el otro, Bu-ba-baff que es el espíritu, el sonido que interviene en la memoria de una palabra. Y con tales definiciones, y con la ingente producción y reproducción de libros en el planeta, es genuino preguntar, Hoy las palabras, materia prima de los escritores, ¿están vacías, o son meros signos pasajeros que no traspasan la memoria y no afianzan el conocimiento? O, por el contrario, es necesario regresar al Bu-ba-baff de los saberes, es decir, a renunciar a toda desconcentración producida por el placebo de los likes, leer con ciencia, disciplina y enfoque, y agudizar el oído para escuchar la música perenne en la sabiduría de las palabras.

Sobre estas dos categorías propuestas por Eco, la sugerencia de Steiner, y todo lo demás, es posible concientizarnos sobre qué y para qué se lee en la postmodernidad, más allá que esto sea un acto culto, un deber académico, o una sugerencia tecnológica, razones por las cuales el personaje de Quino se siente desorientado y existencialista sin saber cómo tratar toda la información y desconociendo el goce estético y cultural adquirido por la lectura de sus innumerables títulos. Porque todo, en definitiva, lo que se hace en la vida, se hace contra la muerte, contra la indiferencia del tiempo y la tristeza de la pérdida, y en efecto, hay que encontrar sentido aún en el sinsentido (para algunos) de leer.

Deja un comentario